於M8文化地圖中,觀文脈與商脈交滙。

M8位處澳門數百年文脈和商脈之交滙處,周邊百多米範圍內分佈著8處世遺景點,擁有世界級的文化性和商業性。

文化地圖

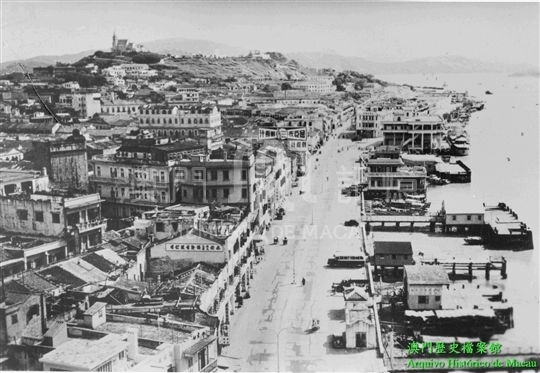

相片來源由澳門檔案館提供

從媽閣廟,到議事亭前地,再到大三巴牌坊,這一路線奠定了澳門數百年不變的城市文脈。400多年中葡融合,孕育出30處世界文化遺產景點。曾經華人與葡人聚居於此,如今世界各地遊客觀光於此。

M8土地就位於這一澳門文脈的中心位置,雄踞議事亭前地之上,俯瞰澳門風雲變遷。

澳門文脈3處景點簡介

1.媽閣廟:距離M8約1.3千米,為澳門現存最古老的廟宇,相傳葡人誤以其音譯MACAU來指代澳門地名。

2.議事亭前地:距離M8約50米,議事亭(澳門市政廳前身)前的廣場,俗稱噴水池,為澳門開埠至今不變的市中心,澳門文化和商業活動中心,亦是通往大三巴牌坊的主入口。

3.大三巴牌坊:距離M8約700米,始建於1602年,當年為東方最大的天主教堂-聖保祿教堂,1835年歷經大火燒毀而前壁不倒,今日成為澳門城市封面。

相片來源由澳門檔案館提供

從營地大街,到龍嵩正街,再到新馬路,數百年的中外互市、人潮熙攘,鑄就了如今澳門第一商圈——噴水池商圈。曾經這裡創造了無數澳門商業第一,如今依然是澳門商業價值最高的地段。

澳門商脈3處景點簡介

1.營地大街:距離M8約150米,為16-18世紀的澳門商業中心。當年此處為沿海地帶,葡人在此開展商貿,形成澳門第一條商業街——澳門街(澳門俗稱澳門街由來),而後發展為營地大街。

2.龍嵩正街:距離M8約30米,為19世紀澳門商業中心。其葡文名稱為中央大街,是當時營商首選之地。

3. 新馬路:距離M8約20米,為20-21世紀的澳門商業中心。1918年拉直貫通,見證澳門近代百年商業繁華。

01

02

03

04

05

06

07

08

M8周邊8處世遺景點簡介

01

議事亭前地

本地居民又稱此地為「噴水池」。開埠至今議事亭前地一直是澳門的市中心,兩側建築建於19世紀末20世紀初。1993年,前地一帶鋪設黑白色碎石地面,並砌成波浪形圖案,襯托周圍顏色鮮艷的文物建築,互相輝映,使前地一帶顯出濃濃的南歐風情。

02

仁慈堂大樓

仁慈堂於1569年由澳門首任主教賈尼路創立,負責慈善救濟的工作,故名「仁慈堂」。成立後,仁慈堂開辦了中國第一間西式醫院白馬行醫院,並設育嬰堂、痲瘋院、老人院、孤兒院等機構。仁慈堂大樓修建於18世紀中葉,至1905年形成今天的面貌,具新古典主義建築風格。

03

大堂前地

大堂是澳門天王教最重要的教堂之—,歷史悠久,大堂前地相傳是澳門首場彌撒的舉行地, 無論從宗教還是歷史角度 ,大堂本身及周圍的建築物均具有甚高的價值。

04

主教座堂

該堂大約於1622年以三合土建造。主祭壇空間深遠,設計簡單,僅僅以彩色玻璃窗為背景,因為祭壇下面掩埋著16和17世紀的主教和聖徒遺骨,為教堂帶來無限的榮光。

05

市政署大樓

民政總署大樓(現市政署大樓)前身為市政廳,建於1784年,後曾多次重修,目前規模是1874年重修時形成的,具有明顯的南歐建築藝術特色。二樓的圖書館於1929年啟用,以葡國瑪弗拉修道院的圖書館(Biblioteca do Convento de Mafra)為設計藍本,裝潢和傢具陳設具有濃厚的古典氣息,現在專門收藏17至20世紀50年代的外文古籍。

06

玫瑰堂

由聖多明我會(道明會)創建於1587年,是該會在中國的第一所教堂。教堂初時用木板搭建,華人稱之為「板樟廟」。又因教堂供奉玫瑰聖母,故又稱「玫瑰堂」。整座教堂建築富麗堂皇,其巴洛克建築風格的祭壇更是典雅精緻。教堂旁的「聖物寶庫」收藏了三百多件澳門天主教珍貴文物。

07

板樟堂前地

板樟堂前地以著名建築聖母玫瑰堂為標誌,玫瑰堂前不單有可供休息的地方,兩旁亦有林林總總的食店及商鋪、賣化妝品、衣服等。

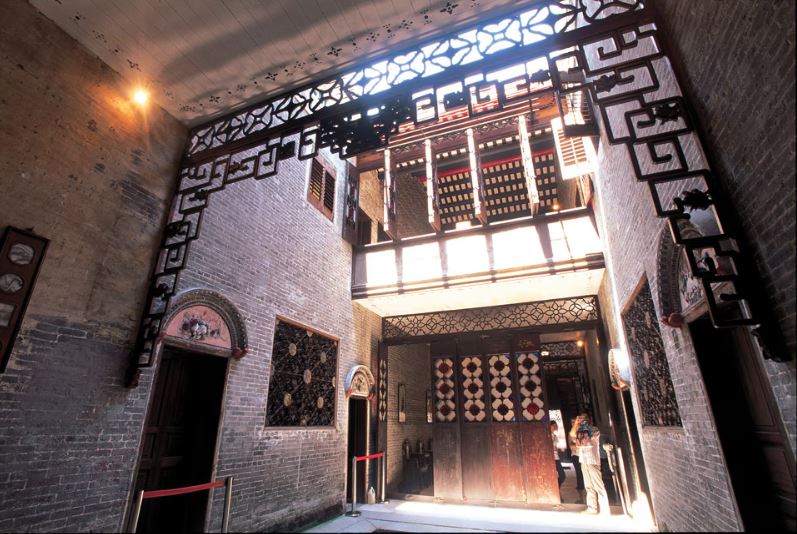

08

盧家大屋

位於大堂巷七號住宅,是澳門著名商人盧華紹(盧九)家族的舊居。據屋內左次間天井檐口的題詩年份顯示,約於清光緒十五年(1889年)落成。盧家大屋是用厚青磚建造的中式兩層建築,是典型的中式大宅,也是晚清時期粵中民居溫婉纖細建築風格的典型。